有圧ボイラー使用のメリット

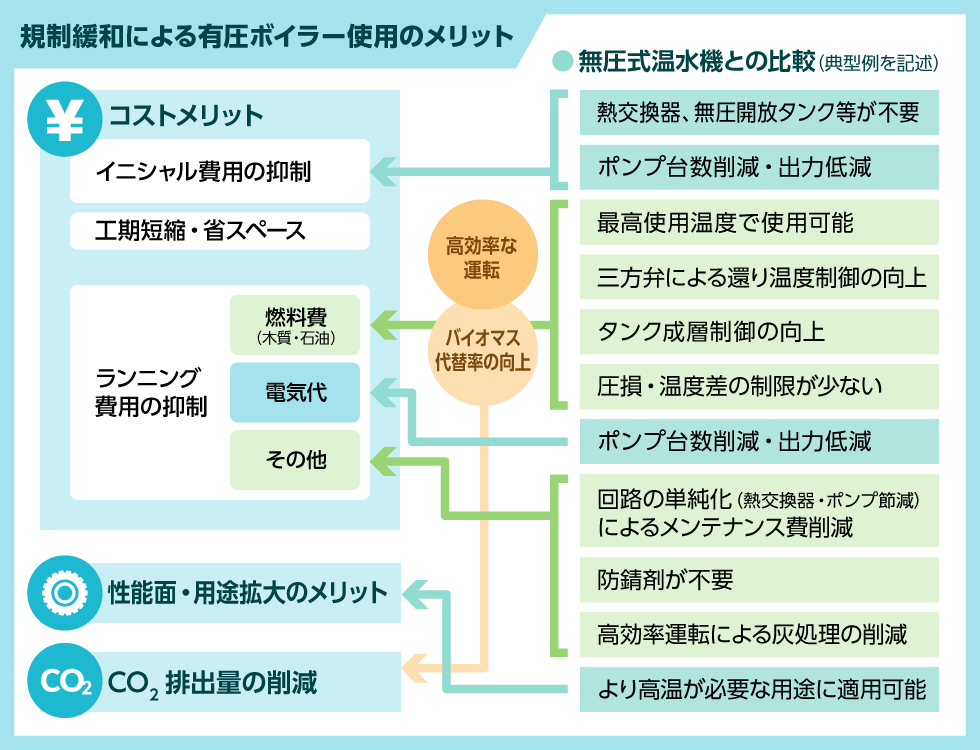

従来の無圧式温水機と比較した規制緩和に対応した有圧ボイラー(以降、単に「有圧ボイラー」と呼ぶ)利用のメリットは、図のように、①コストメリット、②性能面・用途拡大のメリット、③CO2排出量の削減、に大別されます。ただし、無圧式温水機であっても、設計や制御次第で様々であるため、一般的な事例との比較であることにご留意ください。

このページでは、それぞれのメリットについて解説します。

①コストメリット

有圧ボイラーのコストメリットは主に、イニシャル費用の抑制とランニング費用の抑制に分類できます。ただし、コスト削減メリットは、イニシャルとランニングの双方に影響を与えるものもあります。

イニシャルコストの抑制

まず、無圧式温水機で必要であった「熱交換器」や「無圧開放タンク」等が、有圧ボイラーでは不要となります。また、ポンプ台数を削減し、ポンプの出力を低減(小型化)することが可能となります。

実際のコストは様々ですが、一例(目安)として、300kWボイラーの場合、熱交換器が100万円、無圧開放タンク(ステンレス)が数十万円、ポンプ1台50万円(取付工事含む)、とするならば、機器そのもののコストのほか、配管や無駄な設計などの合計で200~300万円程度のコストダウンが可能となります。これをボイラー単位出力で見ると、1万円/ kW程度のコストダウンとなります。現在、木質バイオマスボイラーは30万円/kW程度であるため、3%程度の節減となります。また、ポンプは数年~10年程度で交換が必要となるため、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストの抑制効果もあります。

熱交換機や無圧開放タンク等が不要であることやポンプ台数の削減については、機器そのものコストダウンだけでなく、「設計や施工が省力化される、工期が短縮される」ことによる工事費のコストダウンや、「省スペース」というメリットもあります。省スペースであること(面積だけなく、高さ方向も含む)は、建屋のコストダウンにも繋がります。

ランニングコストの抑制

電気使用量やメンテナンス費用の削減

ポンプ台数を削減すること、もしくはポンプ出力を下げること(小型化すること)により、電気代(基本料金、従量料金)を削減することが可能となります。ポンプ出力を1kW、年間3,000時間の稼働、電気代従量料金:25円/kWh、基本料金:1,500円/kWと仮定するならば、

従量料金:1kW×3,000時間/年×25円/kWh=75,000円/年

基本料金:1kW×12カ月×1,500円/kW=18,000円/年

により、合計93,000円/年のコストダウンとなります。

有圧ボイラーでは熱交換器が不要となり、ポンプ台数も減らせるため、熱交換器の洗浄などのメンテナンス費用も不要となります(抑制できます)。機器の削減及び、これに伴う配管経路の単純化・短縮は、故障等のトラブル発生の可能性を下げるメリットもあります。また、有圧ボイラーは無圧式と比べてトラブル原因の把握が容易であり、遠隔監視でも対応可能な範囲が広がります。よって、有圧ボイラーではトラブル発生からの回復時間が短縮され、熱供給という本来機能の発揮や、メンテナンス性の向上といったメリットがあります。

また、無圧式温水機では、その原理上、水が空気と常に接するため、水は酸素を含むこととなり、そのままでは配管等のサビ(腐食)の原因となります。よって、無圧式温水機ではメッキ加工(国産ボイラーで一般的な対処方法)もしくは防錆剤の使用(輸入ボイラーで一般的な対処方法)が不可欠です。防錆剤はメーカーから指定されることもあり、相当の金額となります。有圧ボイラーの場合、水が空気と接しないため、防錆剤とその定期的な交換が不要となり、コストを抑制できます。日本では有圧ボイラーでも予防的に防錆剤を使用することも多いものの、その交換頻度を下げることは可能です。

インバーター制御が使用できる場合、一定運転している場合と比べると、ポンプの回転数を低減することが可能であり、これが電気使用量の低減に繋がります。

制御性の向上による燃料消費量と灰処理コストの削減

「三方弁による還り温度制御」や「タンク成層制御」は、無圧式でも可能ですが、有圧ボイラーでは大いにやりやすくなるというメリットがあります。通常、木質バイオマスボイラーは、ボイラー出口温度(往きの温度)を制御しており、設定温度が80℃であれば80℃の温水が出てきます。ところが、無圧式では熱交換器が必要であるため、熱交換器を通すことにより、それが制御できません。蓄熱タンクを設けたとしても、蓄熱タンクの成層管理が難しくなり、蓄熱量が小さくなります。木質バイオマスボイラーは出力変化速度が緩慢であるため、急激な負荷変動に対応するために蓄熱タンクを必要としますが、蓄熱量が小さい場合、変動への対応力が小さくなります。

有圧では、温度制御性が向上し、蓄熱タンクの成層管理がよく出来ることにより、二次側の出力が安定する、というメリットがあります。つまり、ユーザーの欲しい温度が安定的に得られるという「安定性」というメリットがあります。

高効率でボイラーを運転することにより、燃料消費量を削減可能となります。(※ただし、後述のバイオマス代替率の変化はここでは考慮しません)。燃料消費量の削減により、燃料費(木質バイオマス・石油いずれも)の削減メリットが生じます。

木質バイオマス燃料を使用すると一定の比率(目安:1~3%程度)で燃焼灰が発生しますが、木質バイオマス燃料の使用量を減らすことは燃焼灰の発生量を減らすこととなり、灰処理コストの削減に繋がります。灰処理コストは地域により様々ですが、目安として2万円/t程度です。

バイオマス代替率の向上による燃料費の削減

「バイオマス代替率」(バイオマス依存率とも呼ぶ)とは、温水ボイラーシステム全体での燃料消費量のうち、木質バイオマスが担う比率を意味します。熱量100のうち、80を木質バイオマス、20を石油で賄う場合、バイオマス代替率は80%となります。なお、ユーザーが木質バイオマス燃料の代替(もしくは補助)として使用する化石燃料は主にA重油と灯油がありますが、このページではこれらをまとめて「石油」と呼びます。

「計画通りに木質バイオマス燃料で稼働させる」ことは当然のことのように思われますが、実際には、無圧式温水機、特に蓄熱タンクが無い場合は、容易ではありません。無圧式温水機(特に蓄熱タンクが無い場合)においてシステムの安定性が低い場合、当初計画とは異なり、意図せず補助ボイラー(石油ボイラー)が頻繁に作動することになります。この場合、当初計画以上の石油(化石燃料)を消費することになります。結果として、バイオマス代替率が低下します。

有圧ボイラーは制御性が良いため、補助ボイラー(石油)が意図せず動くということを避けることが出来ます。通常、熱量ベースの燃料単価は、石油のほうが木質バイオマスよりも高いため、石油の使用量が増えることは、計画よりも採算が悪化することを意味します。計画通りに木質バイオマス燃料で稼働することにより、燃料費トータル(木質バイオマス+石油)は計画通りとなり、想定外に燃料費が上がることを避けることが出来ます。よって、バイオマス代替率を上げることは、燃料費の抑制というメリットがあります。

無圧式では熱交換器を使用するため、温水温度(往き)を高温にすることが出来ない(概ね70℃以下)という制約があるのに対して、有圧ボイラーでは80℃以上の温水を送ることが可能となります。無圧式温水機の設定温度幅が60~70℃、バックアップ用石油ボイラーが65~55℃のように温度の重なりの部分があると石油ボイラーが不必要に動いてしまうこととなります。有圧の場合、バイオマスボイラーで70~80℃の設定温度幅をより使いやすい環境になるため、石油ボイラーの不必要な稼働を避けやすくなります。ただしこれは無圧式であっても制御や配管設計次第で実現可能な効果であり、有圧化だけが解決策というわけではないことには留意が必要です。

②性能面・用途拡大のメリット

先述のとおり、有圧ボイラーでは無圧式(60~70℃)と比べて、高温(80℃以上)を得やすいという大きなメリットがあります。

従来の石油ボイラーではそのような制約が無いため、高温(例:85℃)を使用するユーザー施設に無圧式温水機を導入することは、そもそも困難であり、木質バイオマスボイラーの導入が選択肢となりませんでした。有圧ボイラーでは高温の給湯が相対的に容易であるため、このようなユーザー施設に対しても、木質バイオマスボイラーの導入が可能となります。

また、温水・温熱の需要だけでなく、冷水・冷房等の「冷熱」需要に対して、吸収式冷温水機を使用するケースがあります。吸収式冷温水機は、熱源温度が低いと効率が著しく低下するといった課題がありますが、有圧ボイラーから高温を供給することにより、吸収式冷温水機を高効率で経済的に運転することが可能となります。これにより、従来は温熱需要に対してのみ利用されることが一般的であった木質バイオマスボイラーを、吸収式冷温水機と組み合わせることにより、冷熱需要に対しても利用することが可能となり、木質バイオマスボイラーの市場拡大が期待されます。

③CO2排出量の削減

先述のとおり、バイオマス代替率を上げることは、化石燃料(石油)の消費量を抑制することに繋がります。石油の消費量を抑制することにより、CO2の排出量を削減することが可能となります。また、木質バイオマス燃料は燃焼時点でのCO2排出量はゼロですが、ライフサイクル全体で捉えた場合、輸送や製造工程において一定のCO2を排出します。高効率化によって木質バイオマス燃料の消費量を抑制することにより、木質バイオマス燃料に起因するCO2排出量を削減することが可能となります。

関連ページ

・規制緩和による温水ボイラーの変化

・有圧ボイラーQ&A

・木質バイオマス熱利用(温水)の新たな展開(一般社団法人 日本木質バイオマスエネルギー協会HP)